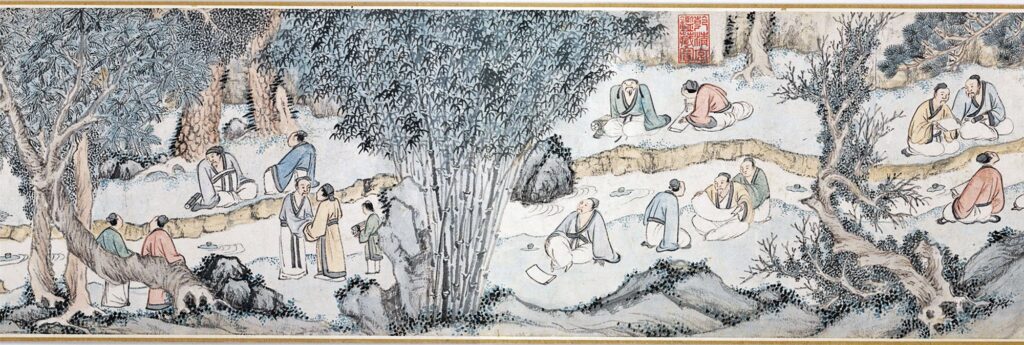

서기 353년 진(晉) 목제(穆帝) 시절, 왕희지는 회계 산음의 난정(蘭亭)에서 사안・손작 등 41명의 저명한 인사들과 함께 아름다운 모임을 가졌다. 모임에 참석한 이들은 물가에 자리를 잡고 앉아 시를 지었으며 이를 모아 문집을 만들었다. 여기에 왕희지가 서문을 썼으니 이것이 바로 《난정집서(蘭亭集序)》다.

《난정집서》는 문학의 역사에서 극히 높은 지위를 차지할 뿐만 아니라 서법(書法 서예)에서는 그 누구도 도달할 수 없고 뛰어넘을 수 없는 최고봉에 도달했다.

우리는 왕희지를 위대한 서법가(書法家)로만 알고 있지만 사실 그는 또한 도사(道士)였다.

기록에 따르면 “(왕씨 집안은) 대대로 장(張)씨의 오두미도를 섬겼으며 또 서도(書道)에 정통했다.”라고 했다.

즉, 왕희지의 집안은 대대로 경건하게 도교를 믿었으며 이들이 신봉한 것은 장도릉(張道陵)이 창립한 천사도(天師道)였다.

《잠부론(潛夫論)》에 따르면 “인(因)씨와 왕(王)씨 그 후손들은 대대로 양성(養性)과 신선술을 좋아했다.”라고 했다.

왕희지는 늘 “도사 허매(許邁)와 함께 숙식하면서 약초와 광물을 채집하기 위해 천 리를 멀다 않고 다녔다. 동방 여러 군을 돌면서 명산을 두루 다녔고 바다에서 뱃놀이도 즐겼다.”라는 기록이 있다.

그의 서법도 도교(道敎) 문화의 영향을 받았는데 한가할 때면 도교 경서들을 베껴 쓰곤 했다. 그중 독자 여러분들이 가장 잘 아는 것이 《황정경(黃庭經)》이다. 때문에 《난정집서》를 제대로 이해하려면 수련의 각도에서 해석해야만 이치에 맞으며 속인 층차에서는 이 작품을 진정으로 이해할 수 없다.

이 작품을 함께 감상해보자.

“영화 9년 계축년 늦은 봄 3월 초, 회계 산음의 난정에 모여 수계(修禊) 행사를 거행했다. 여러 현인(賢人)들이 모두 왔는데 젊은이도 오고 늙은이도 모두 모였다. 이곳에는 높은 산과 험준한 고개가 무성한 숲과 높다란 대나무가 있고 또 맑은 물이 세차게 흐르며 좌우를 비추며 감싸 흐른다. 이를 끌어들여 술잔을 돌리는 구불구불한 물길을 만들고 모임에 참가한 사람들이 서열에 따라 물가에 앉았다. 비록 성대한 음악은 없었지만 술을 마시며 시를 읊는 것 또한 깊은 정서를 표현하기에 충분했다.

이날은 날씨가 맑고 쾌청했고 산들바람이 따스하게 불어와 우러러 광대한 우주를 바라보고 허리 숙여 번성하는 만물을 살핌으로써 눈요기를 하면서 회포를 풀며 보고 듣는 즐거움의 극치를 누렸으니 진정으로 즐거웠다.”

이 두 단락의 내용은 직설적인 배경 설명이라 이해가 어렵지 않다. 다만 일반인의 해석에서 인식하지 못하는 점이 일부 있다. 즉, 난정 및 그 주변 환경은 확실히 우아하고 아름다워서 일반인이 이곳에 오면 몸과 마음이 즐거울 수 있겠지만 단지 이것뿐이다.

그러나 왕희지와 이곳에 모인 명사들은 모두 수도인으로 함께 모여 실제 수련 체험을 교류한 것으로, 일반인이 볼 수 없고 접촉할 수 없는 많은 것들을 볼 수 있었다. 때문에 “우러러 광대한 우주를 바라보고 허리 숙여 번성하는 만물을 살핌으로써 눈요기를 하면서 회포를 풀며 보고 듣는 즐거움의 극치를 누렸으니 진정으로 즐거웠다.”가 가능할 수 있었다.

계속해서 다음 단락을 보자.

“무릇 사람이 함께 살면서 짧은 인생을 사는데, 어떤 이는 방안에서 마주보며 나누는 대화를 통해 서로 마음을 터놓기도 하고, 어떤 이는 좋아하는 사물에 기대 육신 밖으로 자유롭게 노닐기도 한다. 비록 취사선택은 사람마다 다르고 차분하고 조급함도 다르지만 즐거운 일을 만날 때면 잠시 만족하며 기꺼이 자족하며 노년이 다가오는 것조차 잊게 된다. 그러다 거기에 질리면 사정이 변화함에 따라 감정도 움직여 슬프게 탄식하게 된다. 이전에 즐거웠던 것들이 순식간에 진부한 흔적으로 변해버려 그것으로 인해 감흥이 일어나지 않게 된다. 이에 옛사람들은 ‘살고 죽는 것도 큰일이니 어찌 비통하지 않으랴!’라고 탄식했던 것이다.”

이것을 수련의 각도에서 이해하자면 사실 속인이 집착하는 명리정(名利情)이란 모두 오래 가지 못하며 영원할 수 없는 것으로 일단 잃고 나면 탄식한다는 뜻이다.

또 다음 단락을 보자.

“옛사람들이 감흥을 일으킨 이유를 볼 때마다 나와 똑같이 들어맞았으나 언제나 글을 대할 때면 그것을 마음으로 이해하지 못해 안타깝고 슬펐다. 삶과 죽음을 똑같이 여기는 것은 허망한 생각이고 팽조(彭祖)처럼 장수하거나 어려서 요절하는 것을 똑같이 여기는 것은 망령된 작태임을 당연히 알지만, 후세 사람들이 지금 사람을 대할 때에도 지금 우리가 옛사람을 대하는 것과 같을 것이니 정말 슬픈 일이다! 그러므로 지금 모인 사람들을 나열해 서술하고 그들의 저술을 기록하니 비록 시대가 바뀌고 사정이 달라진다 해도 느끼는 감흥은 똑같을 것이기 때문이다. 훗날의 독자들 또한 이 글을 보면 감동할 것이다.”

여기서 “삶과 죽음을 똑같이 여기는 것은 허망한 생각이고 팽조(彭祖)처럼 장수하거나 어려서 요절하는 것을 똑같이 여기는 것은 망령된 작태임을 당연히 안다”는 부분은 《장자(莊子)》〈제물론(齊物論)〉에서 말하는 “나란히 태어나고 나란히 죽으며 나란히 죽고 나란히 태어난다(方生方死,方死方生)”라는 것과 관점이 같다.

사람은 죽어도 원신(元神)은 불멸하기에 윤회에 들어가서 새로운 생명이 태어난다. 수련의 각도에서 보자면 쉽게 이해할 수 있다. 왕희지는 본인이 도사였고 ‘노장(老莊 노자와 장자)’에 익숙했기 때문에 이를 모를 리가 없다. 그렇다면 그는 왜 이런 말을 한 것일까? 사실 그가 표현하고자 한 뜻은 단지 진정한 수련만이 윤회를 벗어나 생명의 영원한 아름다움에 도달할 수 있지만 수련의 길은 아주 어렵고 너무 어려워서 온몸에 집착이 가득해서 아무것도 내려놓지 못하는 속인이 이런 경지에 도달하고자 해도 불가능하기 때문에 허망하고 망령된 작태라고 했던 것이다.

인생이란 언젠가는 인생무상을 느끼게 되어 영원한 생명의 길을 찾게 마련이지만 그러나 속인 속의 각종 집착을 내려놓지 못하는 것은 예부터 지금까지 모두 똑같다. 왕희지는 문학적인 수법으로 이 점을 표현한 것이다.

《난정집서》 및 지금까지 전해지는 왕희지의 명편(名篇)들에는 한 가지 아주 특별한 점이 있는데 바로 서법(書法)이 너무 아름다워서 사람을 질식시킬 정도에 이르렀다. 아름답다고 하는 것은 서법의 장법(章法 구도)이 아름답고 글자를 마무리하는 것이 아름다우며 필법(筆法)이 아름다운 것을 말하는데 이것이 하나로 합해져 드러나기 때문에 ‘천하제일행서(天下第一行書)’라 불린다.

사람들은 흔히 조식의 《낙신부》에 나오는 “놀란 기러기처럼 날렵하고 노니는 용과 같아서 가을 국화처럼 빛나고 봄날 소나무처럼 무성하구나. 엷은 구름에 싸인 달처럼 아련하고 흐르는 바람에 눈이 날리듯 가볍다(翩若驚鴻,婉若遊龍,榮曜秋菊,華茂春松。仿佛兮若輕雲之蔽月,飄颻兮若流風之回雪。)”를 인용해 왕희지 서법의 아름다움을 찬미한다.

여기서는 더 자세한 내용은 말하지 않겠지만 한 가지 언급할 것은 왕희지는 일종 취한 상태에서 글을 썼다는 것이다. 그 스스로도 더는 이 수준으로 쓸 수 없다고 말했다. 수련의 각도에서 보면 아주 분명한데, 그의 부원신(副元神)이 글쓰기를 통제한 것이다. 왕희지는 본인의 층차도 이미 아주 높지만 부원신이 더욱 높았고 또 신(神)의 도움이 있었기 때문에 이런 수준이 나올 수 있었던 것이다.

지금의 소위 서법가(書法家)들은 명리심과 각종 집착이 산더미처럼 쌓여 있으니 신(神)은 당신을 아예 상관하지 않는다. 때문에 그들이 아무리 연습하고 모사한다 해도 이런 수준에는 미치지 못한다.

서법이란 예술 형식 역시 천상(天上)과 대응하는 것으로, 인간 세상에 유전될 수 있는 것 역시 신(神)이 사람 이 한 층의 삶을 풍요롭게 만드는 동시에 사람들에게 반본귀진(返本歸真)하는 일종의 점화를 주신 것이다. 때문에 반드시 아주 수준 높은 작품을 인간 세상에 남겨야 했고 왕희지는 바로 이렇게 선택된 생명이었다. 단지 서법뿐 아니라 다른 많은 예술 형식들도 이와 같다.

다른 공간에서는 그 어떤 예술작품이든 다 살아있는 것으로 이 《난정집서》는 겉으로 보면 한편의 서법 작품이지만 심층(深層)의 공간에서 보면 오히려 아주 높은 층차의 한 층 하늘이다. 이 층 하늘의 구조는 대단히 정묘해서 안에는 수많은 정자와 누각이 있고, 또 수많은 용(龍), 봉(鳳), 비천(飛天) 등 고급 생명들이 있다.

때문에 우리 이 공간에 표현되면 사람들은 극히 아름답다고 느낄 수 있지만 또한 고층 공간의 기억을 지닌 사람만이 이에 도달할 수 있다. 물론 사람의 본성이 각종 집착과 욕망에 따라 갈수록 매몰되어감에 따라 진정으로 감상할 수 있는 사람들 역시 갈수록 줄어들었다.

출처/ 정견망