2005년, 권위 있는 학술지 사이언스(science)에 아르마간(Armagan)이 그린 컬러 풍경화가 실렸다. 터키 이스탄불의 빈민가에서 태어난 그는 태어날 때부터 맹인이었다. 18세가 되자 그는 손가락으로 종이와 캔버스에 그림을 그리기 시작했고 산천과 호수, 집, 인물, 나비를 그렸다. 눈이 보이지 않는 그가 색과 음영, 투시 비율을 전문적으로 처리한 것은 믿기지 않는 일이다.

과학자들은 아르마간의 비밀을 밝히기 위해 과학 실험을 진행했다. 심리학자들은 많은 유리잔을 탁자 위에 두 줄로 늘어놓고 그에게 스케치하라고 요청했다. 그는 원근 거리에 따라 유리잔의 위치와 형태를 묘사했다. 신경학자가 아득히 뻗어 간 길과 길가의 전선주를 그려달라고 하자 아르마간은 웃으면서 1분여 만에 작품을 완성했다.

과학자들은 맹인 화가의 뇌를 스캔한 결과를 보고 깜짝 놀랐다. 그림을 그릴 때, 마치 일반인이 사물을 ‘보는’ 것처럼 맹인인 그의 시각 기능을 담당하는 뇌의 영역이 빛을 발하고 있었다.

이로부터 과학자들은 인체에 신비로운 ‘제3의 눈’이 존재한다고 인정했다. 다만 정상인들은 육안에 너무 의존해 외부 정보를 받아들였기에 그의 능력을 퇴화시켰을 뿐이다. 아르마간과 같은 맹인은 자기 안에서만 세상의 모습을 헤아릴 수 있는바, 이런 선천적 본능이 발달하게 된 것이다.

20세기 80년대, 중국에서는 인체 과학 연구 붐이 일어나 과학자들이 대량의 실험을 하였다. 예를 들어 수십 개의 밀폐된 종이 커버를 만들어 아이들이 아는 글자를 쓴 후 초능력이 있는 아이에게 커버 안의 내용물을 보라고 했었는데 정답률이 80% 이상이었다.

실체를 드러내는 ‘제3의 눈’

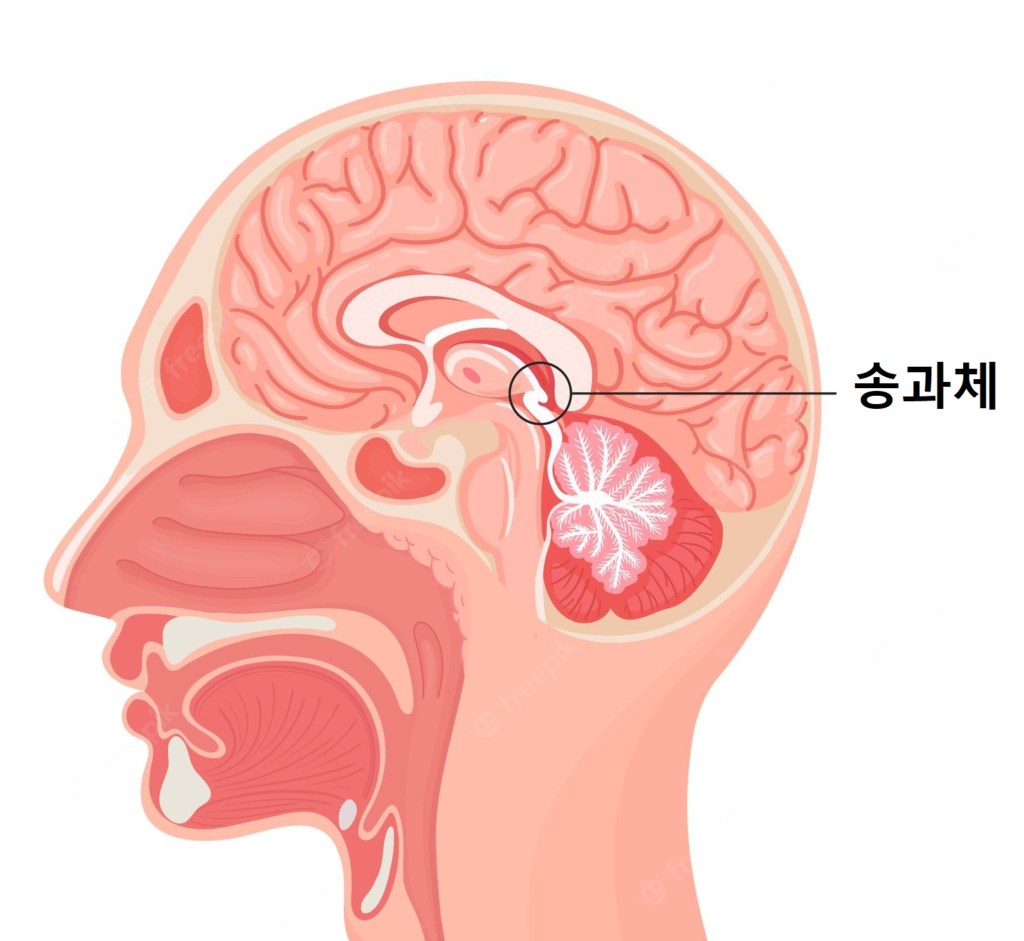

인체 해부학에서 눈썹 중심에서 뒤쪽을 따라 사람 뇌의 중간에서 뒤쪽으로, 대뇌와 소뇌 사이에 송과체라는 기관이 있다는 것을 발견했다.

많은 실험 결과 송과체는 직접 감광기일 수 있다고 한다. 쥐는 망막이 없어 감광 기능을 발휘하지 못할 때도 송과체가 여전히 감광할 수 있었다. 아직 알려지지 않은, 송과체로 가는 은밀한 광신호 전달 통로가 있는 것 아니냐는 추측도 있다.

송과체의 세포 구조와 망막은 매우 유사하다. 일부 연구자들은 송과체가 인간의 신비로운 ‘제3의 눈’이라고 생각한다. 송과체는 어떤 방법으로 활성화될 수 있다. 따라서 육안으로 볼 수 없는 보이지 않는 빛을 포착할 수 있다. 그것은 시신경 등의 전도를 거치지 않고 바로 머릿속에 영상을 형성할 수 있다.

사실 근대 과학은 초기에 ‘제3의 눈(송과체)’의 존재와 의미를 깨달았다. 17세기 프랑스 철학자 데카르트(Descartes)는 인간은 마음과 물질적 신체가 공존하는 이차원 존재이며 송과체는 이를 통해 사람의 몸과 마음이 상호작용하는 ‘영혼의 왕좌’라고 주장했다.

고대 문명이 바라본 ‘제3의 눈’

중국 고대에서는 송과체를 ‘천목(天目)’이라 불렀다. 전통 중의는 ‘망(望), 문(聞), 문(問), 절(切)’을 말하며 망진을 최우선으로 생각한다. 왜냐하면 고대 유명한 중의는 모두 천목이 열렸기 때문이다. 한눈에 환자의 표피, 근육, 오장육부, 골수에 이르기까지 모든 상황을 볼 수 있고 질병의 근본 원인을 볼 수 있다.

‘사기’에 의하면, 편작(扁鵲)은 사람의 오장을 보는 능력이 있었다. 편작은 제환후(齊桓侯)를 네 차례 만났고, 그의 몸의 병변 과정을 지켜보며 병의 상태를 말했지만, 그는 믿지 않았다. 편작은 제환후를 네 번째로 만났을 때 이미 골수에 병이 들어 구제할 약이 없는 것을 보고 도망쳐 버렸다. 얼마 지나지 않아 제환후는 죽었다.

‘봉신연의’ 중의 도가 인물 이랑신(二郎神) 양진(楊戩)은 제3의 눈을 수련해 냈다. 노자는 ‘도덕경’에서 ‘불출호, 지천하. 불규유, 견천도.(不出戶,知天下;不窺牖,見天道)’라고 했다. 즉, 수련의 층차가 높은 사람은 밖에 나가지 않고도 천하의 일을 알 수 있고, 창밖을 보지 않고도 천도만물의 운행을 볼 수 있다는 것이다.

많은 불교 화상의 그림과 조각에 불상의 머리와 눈썹 사이에 불안(佛眼)이 있다. 석가모니가 “한 알의 모래에 삼천 개의 대천세계가 있다”라고 말한 것은 그가 미시적으로 본 것이다.

상고 시대까지 거슬러 올라가 보면 고고학자들은 내몽골에서 5000년 전 홍산문화유적을 발견했는데, 거대한 암각화에 새겨진 인물의 두상이 눈썹에 제3의 눈을 가졌고, 무덤의 부장품에도 제3의 눈을 가진 옥인(玉人)이 있었다.

고대 그리스 철학자 플라톤(Plato)은 “만 개의 육안보다 (송과체가) 더 낫다. 오직 이곳을 투과해야만 진리를 볼 수 있다.”라고 했다. 디오니소스(Dionysus)는 고대 로마의 주신(酒神)으로, 그의 형상은 손에 담쟁이덩굴 잎이 뒤섞인 회향 지팡이를 짚고, 정수리에 송과(松果)가 있는 모습이었다.

수메르에서 고대 이집트, 고대 인도, 아시리아인, 고대 그리스·로마에서 바티칸까지 제3의 눈에 대한 기록이 고대 문명 세계에 널리 퍼져 상징적 의미를 지닌 송과를 곳곳에서 볼 수 있다. 옛날 사람들은 송과를 숭상하였는데, 그들이 보기에 ‘제3의 눈’은 더 높은 지혜와 에너지로 통하는 통로나 다리로서, 우리의 많은 비상한 능력과 불멸의 힘을 일깨울 수 있다고 한다.

천목(天目)은 우주를 인식하는 통로

제환공이 보지 못하는 것을 편작은 볼 수 있었다. 제환공은 육안으로 보이는 것만 믿다가 목숨을 잃었다. 오늘날 제환공과 같은 사람들은 훨씬 더 많아 눈으로 본 것만 진실로 믿는다. 다른 사람이 보더라도 자신이 보지 못했고 이해하지 못했거나, 과학이 설명하지 못하는 것을 모두 믿지 않고, 터무니없는 말이라 하고 미신으로 여긴다.

사실 사람의 육안으로 볼 수 있는 것은 스펙트럼의 좁은 ‘가시광선’에 불과하다. 적외선, 자외선, X선, 감마선 등 수많은 전자파도 눈에 보이지 않는다. 오늘날 과학자들은 현대과학에서 관찰할 수 있는 물질은 전체 우주의 4%에 불과하고 나머지 96%는 보이지 않는다고 인정하며 ‘암흑물질’이라고 명명했다.

우리가 시야를 눈에 보이고 만져지는 좁은 영역에만 한정시킨다면 거대한 세계의 전모를 보지 못하고 사물의 이면에 있는 원인과 본질을 보지 못할 것이다. 그렇다면 우리의 세계에 대한 인식은 우물 안 개구리와 맹인이 코끼리를 만지는 것과 같지 않은가?

대 과학자 아인슈타인은 “인간이 아는 것은 유한한 원이고, 미지의 것은 원 밖의 세계이며 무한하다”라고 말한 적이 있다. 사람들은 볼 수 없고 만질 수 없지만 객관적으로 존재하는 사물이 너무 많은데, 예를 들어 생명의 수수께끼, 의식 현상, 특이 기능, 종교 기적, 사전 문명, 다른 공간 등은 모두 현대과학 인식의 범주를 뛰어넘는다. 사람의 지혜는 아직 매우 큰 잠재력을 개발하지 못했다. 오늘날 인식하지 못한 것을 이후에 인식할 수 있다. 실증 과학이 인식하지 못한 것을 다른 사유 노선과 세계를 인식하는 방법이 우리를 도와 깨닫게 할 수 있다.

서양의학은 인체를 해부할 때 경락을 찾지 못하고 인체에 경락이 있다는 것을 인정하지 않는다. 그러나 컴퓨터 시대에 이르러서는 경락의 존재가 발견되었고, 경락이 인체 내에서 총체적 조절 역할을 하는 것을 발견했다. 그러나 수천 년 전의 옛사람들은 이미 알고 있었다. 이시진(李時珍)은 ‘기근팔맥고(奇筋八脈考)’에서 “내경 터널은 반관자(反觀者)만이 관찰할 수 있는 것으로, 이 말엔 거짓이 없다”라고 했다. 즉, 가부좌 입정(入定) 중에서 천목으로 체내 경락의 움직임을 볼 수 있다는 것이다.

천목은 실재하는 것으로, 사람의 천목이 열리면 우주의 시공간을 인식하는 중요한 통로가 열린다.

진정한 과학 정신은 마땅히 다른 공간, 생명의 신비, 우주의 진실에 대해 열린 태도와 호기심을 가지고 탐구하는 것이다. 금지 구역을 두지 말고 옛 틀에 얽매이지 말아야 비로소 인간의 지혜가 진정으로 열리고, 우리 공간을 뚫고 다른 공간의 본질과 진실을 볼 수 있다.

글/ 구이저우(歸舟)