추석을 일컫는 중추가절(仲秋佳節). 가을을 셋으로 나눈 초추, 중추, 종추에서 음력 8월인 중추는 유달리 달이 밝고 높으며 곡식과 과일이 풍성해 여러모로 가절(佳節)이라 할 만하다.

지난달 5일 미국에서 발사된 달 탐사선 다누리호는 최근 선명한 달 사진을 보내왔다. 역시나 떡방아 찧는 토끼의 모습을 볼 수는 없었지만, 이맘때쯤 함께 바라보는 달에는 여전한 낭만이 남아 있다.

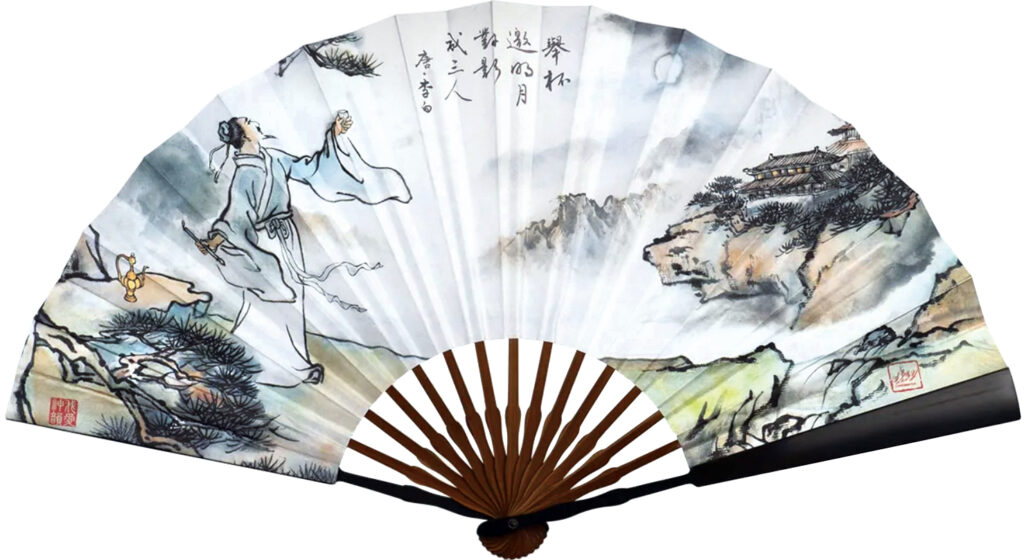

달과 낭만을 말할 때 빼놓을 수 없는 것은 시선(詩仙)이라 불렸던 당나라 시인 이백(李白)이다. 그는 유달리 달을 좋아했다. 아들의 아명을 명월노(明月奴)라 지을 정도였다. ‘월하독작(月下獨酌, 달 아래 홀로 술을 마시다)’은 달 아래에서 술 한 잔 기울이며 지은 시로 그의 대표작 중 하나다. 이 시는 대략 천보 3년(744년)에 만들어졌는데 당시 이백의 나이 43세로 장안에서 한림으로 있을 때였다. 다음에 소개하는 부분은 월하독작 4수 중 1수이다.

달 아래 홀로 술을 마시다(月下獨酌)

꽃 사이에 술 한 병 놓고

친한 이 없이 홀로 마신다

잔 들어 명월을 청해 오고

그림자 마주하니 셋이 되었구나

달은 본래 술을 못하고

그림자는 그저 나를 따를 뿐

잠시 달과 그림자와 어울려

모름지기 봄을 즐겨야 하리

내가 노래하면 달은 서성이고

내가 춤추면 그림자 어지러운데

깨어 있을 땐 함께 즐기지만

취한 후에는 각기 흩어지네

정에 얽매이지 않는 사귐 길이 맺어

아득한 은하에서 다시 만나길花間一壺酒(화간일호주)

獨酌無相親(독작무상친)

舉杯邀明月(거배요명월)

對影成三人(대영성삼인)

月既不解飮(월기불해음)

影徒隨我身(영도수아신)

暫伴月將影(잠반월장영)

行樂須及春(행락수급춘)

我歌月徘徊(아가월배회)

我舞影零亂(아무영영란)

醒時同交歡(성시동교환)

醉後各分散(취후각분산)

永結無情遊(영결무정유)

相期邈雲漢(상기막운한)

달은 이백 시에서 가장 흔히 나타나는 이미지다. 직접 혹은 간접적으로 달과 관련된 그의 시만 3백여 수에 달한다. 달은 자고로 성결(聖潔)과 이상(理想), 정신 및 선계(仙界)를 대표한다. 시선은 달을 교묘히 이용해 세인들에게 숭고함을 동경해 세속에 찌든 때를 벗겨내고 최종적으로 반본귀진(返本歸真)하도록 인도한다. 그의 붓끝에서 달은 다양한 자태를 보여준다.

“밝은 달 천산 위로 떠올라 운해 사이에서 푸르게 빛난다”(明月出天山,蒼茫雲海間)(《관산월(關山月)》)

“녹라산의 가을 달은 오늘 밤 누구를 비추나”(秋山綠蘿中,今夕爲誰明)(《추야독좌회고산(秋夜獨坐懷故山)》)

달에 대한 그의 사랑은 천하에 둘도 없다고 할 만하다. 월하독작에서 “취하기 전엔 함께 즐기지만 취한 후에는 각기 흩어지네”는 사람이 세상에 살면서 사람지간에 이와 같지 않은 적이 없으니, 태어나면 서로 모이고 죽으면 이별하기 마련이란 것이다. 인간관계의 본질을 이처럼 밝게 볼 수 있어야 인생에 대해 진실하고 냉정하며 초탈한 인식을 지닐 수 있다.

인생은 짧디짧지만 밝은 달은 길이 존재한다. 어쩌면 이백은 술잔을 잡고 시를 읊으면서 밝은 달을 영원히 간직하고 싶었던 것이리라.

/정견망