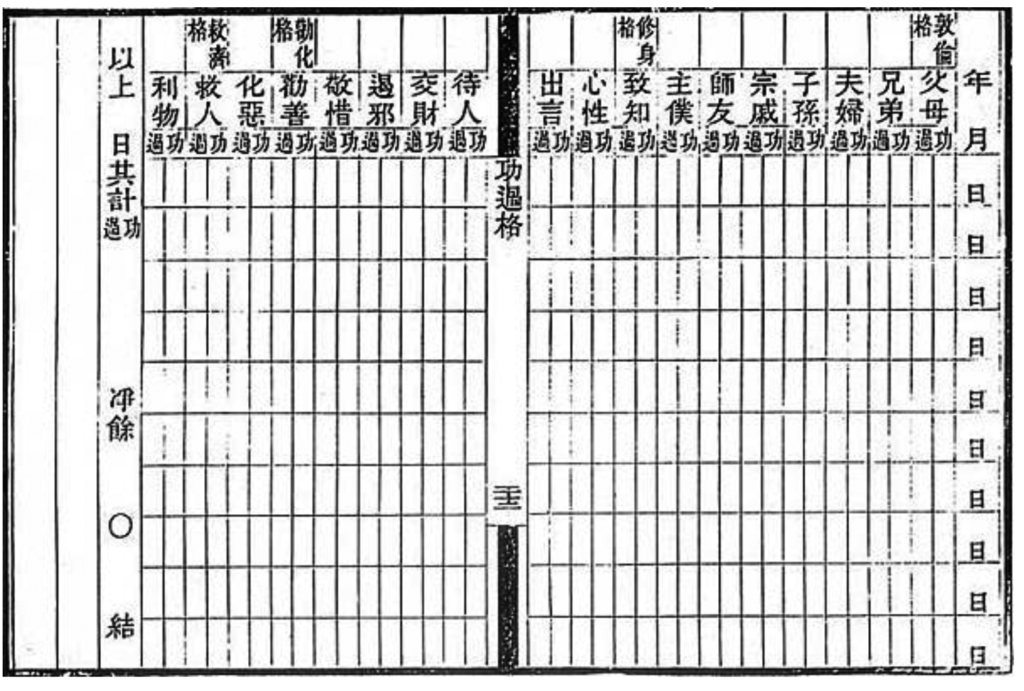

명대(明代) 학자 원료범(袁了凡)은 일찍이 공(功·잘한 일)과 과(過·잘못한 일)를 기록한 표를 만들었다. 그는 잘한 일과 잘못한 일을 날마다 구체적인 숫자로 기록했고, 이를 ‘공과격(功過格)’이라고 불렀다.

이는 당시로선 아주 독창적인 시도였다. 그가 만든 항목에는 ‘부모’, ‘부부’, ‘심성(心性)’, ‘사람 상대(待人)’ 등 아주 다양한 방면이 포함되어 있다. 그는 단순히 특정 생활상의 에티켓뿐만 아니라 사상 면에서도 세밀하게 공과 과를 분류했다. 공과격 기록으로 자신을 단속하고 스스로 반성하는 기회로 삼았다.

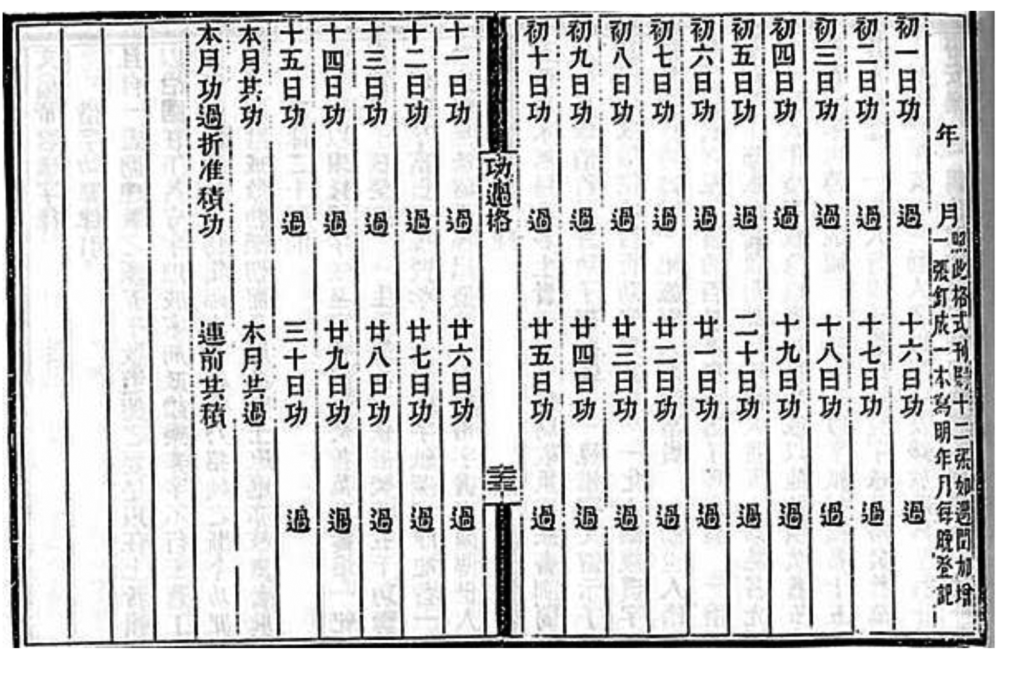

원료범이 공과를 기록하는 방법은 다음과 같다. 신중하게 길일을 택해 목욕재계한 후 하늘을 향해 향을 올리고 맹세한다. 그리고 잠자기 전 자신의 일언일행(一言一行)을 성실하게 매일 기록한다. 공이 있으면 공(功) 항목에 기록하고, 허물이 있으면 과(過) 항목에 기록한다. 특별히 큰 공이나 허물이 없어도 소홀히 하지 말아야 하며 날마다 꾸준히 기록할 것을 요구한다.

날마다 공과를 계산하고 매달 결산해야 한다. 월말이 되면 당월의 일별 공과를 계산해 그달의 공과를 총결한다. 만약 연속으로 15일간 공(功) 항목을 기록했다면 추가로 10공을 더해 자신을 격려한다. 반대로 과(過) 항목을 15일간 기록했음에도 고치지 못하면 10과를 더해 경계로 삼았다.

명나라 정치인 도망령(陶望齡)은 자신이 편찬한 ‘공과격론(功過格論)’에서 “사람이 남에게 공을 자랑하고 과를 감추더라도 귀신에게는 그렇게 할 수 없다”라고 했다. 이를 통해 공과격 기록은 옛사람들에게 자신을 반성하는 행위일 뿐만 아니라 하늘과 신을 향해 참회하는 기회로 삼았음을 엿볼 수 있다.

또 다른 명나라 관리 조정신(曹鼎臣)은 어려서부터 원료범을 매우 공경해 공과격으로 자신을 단속하는 방법을 배웠다. 그는 자술서를 통해 “나는 평소 원료범 선생의 사람됨을 흠모해 공과격으로 자신을 단속해왔다.”라고 했다.

그러나 그는 여러 가지 문제에 봉착해 공과격 기록을 꾸준히 견지하지 못했다. 그러던 어느 날, 꿈에 한 심판관이 나타나 “왜 공과격으로 꾸준히 자신을 단속하지 않는가?”라고 그에게 물었다. 그러면서 “그대는 일찍이 삼천(三千)의 공(功)으로 독서할 기회를 얻기 바랐고 나중에 그 소원을 이뤘다. 또 삼천의 공으로 아들을 얻고자 했는데 이듬해에 정말로 아들을 낳았다. 그대가 이미 공과격의 장점을 안다면 마땅히 잘 노력해야 하는데, 자신을 반성하고 중도에 포기하지 말아야 하는 것이 아닌가?”라고 말했다.

조정신은 꿈속에서 본 그 심판관이 바로 원료범 선생이라는 사실을 깨달았다. 이에 ‘봉행공과격응험감몽기(奉行功過格應驗感夢記)’라는 책을 써서 꿈에서 자신이 본 장면을 일일이 기록했다. 그는 많은 이들이 공과격 기록을 실천해 개인의 인품과 덕성을 높이길 희망했다.

공과격에는 기재하는 표준이 있다. 원료범도 구체적인 규정을 두었다. ‘심성’ 항목을 예로 든다면 만약 하나의 생각이 나올 때 선악(善惡)과 공사(公私)를 성찰할 수 있다면 하나의 공이 되고 반대라면 하나의 허물로 기록한다.

또 길을 가다가 아름다운 여인을 보고 쳐다보지 않으면 한 번에 하나의 공이 된다. 하지만 반대로 쳐다봤다면 한 번에 두 개의 허물(過)로 기록한다. 만약 마음마저 흔들렸을 경우 허물이 두 배다.

같은 일이라도 정도와 깊이에 따라 다르게 기록한다. 평소 ‘말이 빠르고 서두르는 기색’을 보이면 한 번에 하나의 허물로 치지만 ‘폭력적인 말을 하거나 성난 표정을 지으면’ 허물이 두 개로 된다.

그중 특별한 점은 꿈을 꾸는 것에도 공과를 매긴 것이다. 사념(私念)이 없어 꿈을 꾸지 않으면 한 달에 10개의 공이 되지만, 어지러운 꿈을 꿨다면 하루에 1과로 기록했다. 아마도 낮에 생각한 것이 밤에 꿈으로 나타난다고 여겼기 때문일 것이다. 즉 어지러운 꿈을 꾸지 않으려면 평소 자신의 일사일념(一思一念)을 잘 단속해 허튼 생각을 하지 말아야 한다는 뜻이다.

프랭클린 플래너의 시초인 벤저민 프랭클린 역시 공과격과 비슷한 표를 만들었다. 그는 조그마한 관리 수첩을 만들어 주머니 속에 가지고 다니며 매일 그날의 행동을 반성했다. 그는 몇 가지 인생 계율을 만들고 잘못한 것이 있으면 해당란에 흑점을 찍었다.

몇백 년의 시간이 흘렀지만, 우리는 이런 사실을 통해 인품과 덕성에 대한 옛사람의 높은 요구 수준을 엿볼 수 있다. 대체로 그들은 자신을 엄하게 다스렸다(嚴以律己)고 볼 수 있다. 하지만 요즘같이 바쁜 세상에선 과연 얼마나 되는 사람들이 잠들기 전 자신의 언행을 돌아볼까?

“강산은 바뀌기 쉬워도 타고난 사람의 본성은 바꾸기 어렵다”(江山易改, 本性难移)는 말이 있다. 하지만 위의 사례를 본다면 본성을 개변하는 것 역시 그리 어렵지 않다. 오직 꾸준히 유지하고 수시로 마음을 써서 자아를 단속하고 반성하면 된다.

글/ 숙평(淑萍)