초능력 신드롬

1979년 미국 시카고 경찰은 두 초능력자(캐롤 브로만, 도로시 앨 리슨)의 도움으로 33명 연쇄 살인 사건을 해결하는 데 성공했고 이후 ‘초능력(특이공능)’ 열풍이 불었다.

1979년 중국에서도 쓰촨일보(四川日報)에서 3월 11일 장나이밍(張乃明) 등이 쓴 〈다쭈(大足) 현)에서 귀로 글자를 감별하는 아동 발견〉이란 제목의 기사를 발표했다. 이 보도에 따르면 사천성 다쭈현의 12세 아동 탕위(唐雨)가 귀로 글자를 인식하는 초능력에 대해 자세히 보도했다. 그 후 한 달 동안 안후이(安徽) 과학기술보, 베이징 과학기술보 및 다른 신문들이 각각 초능력을 지닌 아동이 발견되었다고 보도했고 이 때부터 중국 인체과학 연구의 서막이 열렸다. 당연히 큰 논쟁도 뒤따랐다.

귀로 글자를 인식하는 보도는 상하이 ‘자연잡지(自然雜志)’의 주목을 끌었다. 1979년 7월, ‘자연잡지’는 당시 베이징에서 꽤 유명했던 특이공능자(초능력자) 왕창(王強)과 왕빈(王斌) 두 자매를 테스트하기 위해 베이징에 사람을 파견했다. 테스트 결과는 〈‘비시각 기관 이미지 인식’에 대한 관측 보고서〉로 작성되었고 1979년 9월호에 발표되었다. 그 후 ‘자연잡지’는 인체의 특이공능(초능력)을 인정하는 많은 관측 보고서와 학술 논문을 발표했다(1979년부터 1982년 사이에만 53편의 기사).

또 베이징 항천의학(航天醫學) 공정 연구소에서는 기공사가 생각(意念)만으로 밀봉된 유리병에서 알약을 꺼낼 수 있음을 발견했다. 초당 400회의 고속 카메라를 이용해 알약이 벽을 뚫는 과정을 연속으로 촬영했다. 국방과학 기술위원회는 밀봉된 유리병에 바늘을 넣고 바늘에 긴 실을 꿰어 연장한 후, 벽을 뚫는 과정을 특이공능을 가진 사람이 그것을 꺼내게 하는 실험을 했다. 전체 과정이 고속 카메라로 촬영되었으며 특이공능을 지닌 사람이 실제로 밀폐된 병에서 바늘을 꺼내고 바늘과 실이 벽을 통과하는 모든 단계를 볼 수 있다.

1982년 4월 중국 인체과학연구회는 20여 개 단위와 40여 명 연구자를 조직해 측정한 결과 특이공능은 객관적으로 존재한다는 결론을 내렸다. 그런 다음 과학자들은 적외선, 자외선, 초음파, 감마선, 고에너지 질량 분석기 및 기타 장비를 사용하여 기공사는 일반인들이 지닐 수 없는 고에너지 물질을 실제로 방출할 수 있음을 확인했다.

특이공능이란 일반적으로 과학에서 합리적이라고 여기는 인체 능력을 초월한 것을 가리킨다. 예를 들어, 귀로 글자를 인식하고, 눈으로 인체 내장을 보는 내시(內視) 공능, 벽을 사이에 두고 사물을 볼 수 있는 투시(透視) 공능, 멀리 떨어진 곳을 볼 수 있는 요시(遙視) 공능, 물체의 미시적인 것을 확대해서 보는 공능 등 특수한 감지 공능이 있다.

아울러 많은 특이공능자들의 자술에 따르면 그들 자신이 특수한 사람이 아니며 어떤 사람이든 다 지닌 생명의 본능이라고 한다. 예를 들어 미국의 저명한 “잠자는 예언가” 에드거 케이시는 자신들은 자기 이익에 대한 편협한 집착(detachment from self-interest)을 버리고 전반 외부 세계와 일치할 수 있는 소수 사람의 본능이 나타난 것이라고 했다.

하지만 특이공능이 확실히 실제로 존재하긴 하지만 그렇다고 특이공능을 매번 실천하거나 또 늘 성공할 수 있는 것은 아니란 점을 분명히 설명할 필요가 있다

특이공능이 부정되는 이유

미국에서는 실종 사건 조사에서 일부 특이공능자가 수색에 실패한 사례가 있은 후 특이공능에 대해 의문을 제기하는 목소리가 높아졌다. 중국에서는 1988년 중국과학원 원사(院士) 허쭤슈(何 祚庥)는 한 기공사가 한 차례 테스트에 실패한 후 단번에 특이공능의 존재를 철저히 부정해야 한다고 주장했다.

하지만 이런 결론은 사실 매우 황당한 것이다. 어떻게 한 차례 테스트를 실패했다고 해서 전부 부정할 수 있는가? 마치 사람이 호랑이를 잡으러 산에 갔는데 이번에 호랑이를 찾지 못했다고 전에 남들이 호랑이를 본 것을 다 부정하는 것과 같다.

사람들이 특이공능을 부정하는 이유는 흔히 공능이 불안정해서 임의로 반복하기 어렵기 때문이다. 실험 조건이 엄격할수록 특이공능이 성공할 가능성이 낮아 지는데 이에 어떤 사람들은 특이 공능을 마술이나 속임수로 간주 하기도 한다. 사실 이러한 판단은 불합리하다. 예를 들어, 특별한 능력을 발휘하는 것은 말할 나위도 없고, 당신더러 낯선 사람들 앞에서 잠을 자거나 제한 시간 내에 빨리 잠들게 하는 것이 불가능 할 수도 있다.

아울러 특이공능은 종종 안정적이고 가부좌 입정(入定) 상태에 들어가서 수면상태처럼 느슨하게 입정(入靜)할 것을 요구한다. 이외에도 과학으로 특이공능을 확인하려는 자체가 일종의 논리적 오류인데, 만약 현재 과학수준으로 체계적으로 완전히 실증할 수 있다면 이는 특이공능으로 불릴 수 없다.

경락과 혈자리는 존재하는가

최근 몇 년 동안 중의(中醫)의 존폐(存廢)에 관한 논쟁이 간헐적으로 발생했다. 중의 혹은 한의의 정수 중 하나인 경락(經絡)은 사람의 육안으로 관찰하거나 해부학적으로 존재를 확인할 수 없으며 현대과학 이론으로 기전을 설명할 수 없기에 현대과학과 무신론을 “믿는” 사람들이 반대하거나 비판하는 경우가 많다.

그러나 경락은 중국 고인(古人)들이 수천 년의 실천을 통해 실증한 객관적 ‘존재’이자 ‘현상’이다.

아울러 필자 및 수많은 기공 애호가, 중의 인사들 및 직접 경락 연구에 종사하는 과학자들에 따르면 경락이 실질적인 존재라는 것은 의심할 여지가 없다. 왜냐하면 많은 과학실험과 객관적인 사실이 이미 충분히 이 점을 증명했기 때문이다.

사실 지금까지 학술계에서 경락의 실질에 대한 논쟁은 다만 경락의 ‘실질’이 무엇인가에 대한 합리적인 해석에 있었지 경락의 ‘존재’ 여부에 대해서는 논쟁하지 않았다. 다시 말해 경락의 실질을 현대과학으로 설명할 수 없지만 경락이 정보를 전달할 수 있고, 특정 혈자리를 자극하면 ‘표적 기관’에 반응해 질병을 치료할 수 있다는 것에는 기본적으로 이견이 없다.

그런데도 일부 인사들이 맹목적으로 경락 연구와 객관적인 기능을 공격하는 것은 경락을 “설명할 방법이 없어서” “객관적인 존재가 아닌 것”으로 왜곡하거나 아니면 모르는 척 가장한 것에 불과하다.

물론 현재까지 경락에 대한 정확한 해석을 얻지 못했지만 이는 현대과학의 발전 수준 및 연구 방법과 어느 정도 관계가 있다. 이에 대해서는 다음 장에서 더 자세 하게 논술하고 검토할 것이다.

경락의 본질을 현대 실증과학으로 완전히 해석하거나 기술할 수는 없지만, 경락이 객관적 존재의 실체임을 측면 검증할 수 있는 증거는 이미 얼마든지 있다. 국내외 많은 학자들이 다양한 관점에서 검증을 수행했다. 여기서는 먼저 몇 가지 검증 방법을 간략히 나열해보고자 한다. 간혹 이해하기 어려운 전문 용어가 포함되어 있지만 이 단락 끝에 전형적인 것 2가지에 대해 더 자세히 소개할 것이다.

1973년, 주총양(祝總驤 주종샹) 교수는 경락이 보편적으로 존재함을 재발견했고 그 후 많은 학자들이 피부 표면 경혈의 위치(약 1mm 폭)와 상응하는 생리화학적 중요한 현상들을 발견했다. 가령 감각의 전달, 낮은 저항과 높은 진동음, 진동과 맥박 증가, 추적 물질의 전달, 발광과 발열, Ca++ 농도 증가 및 자극 후 고주파 및 저주파 진동 전도를 발생시키는 등이다.

카이스트 연구팀이 밝힌 경락

20세기 들어와 중국뿐 아니라 외국에서도 다양한 각도에서 경락에 대한 연구가 진행되었다. 독일의 라인홀트 볼(Reinhold Voll) 박사는 1950년대 초 전자검출기기 EAV(Electro-acupuncture according to Voll)를 개발해 미세한 전류가 흐를 때 혈자리가 인근 조직과 상당히 다른 전도도를 갖는다는 것을 발견했다.

1985년 프랑스의 드 베르네줄(De Vernejoul)은 감마 사진 기술을 사용해 방사성 원소가 인체의 특정혈에 주입되면 방사성이 전통적인 경락 경로를 따라 작동한다는 것을 발견했다.

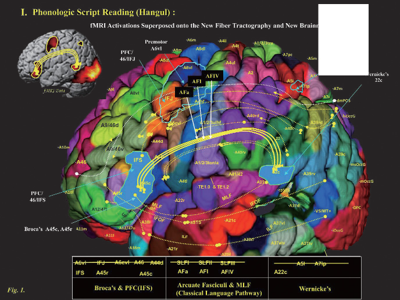

1998년 한국과학기술연구원 전자과학과의 조장희 교수와 UC 어바인(University of California, Irvine)의 E. K. WONG 등이 자기공명영상(FMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging)을 이용해 경락혈 부위의 존재에 대한 예비연구를 실시한 결과 경락혈 부위와 인체 활동 및 뇌의 다른 영역과의 연관성을 검증할 수 있었다. 중국과학원 고에너지물리학연구소의 단보자(單保慈 단바오쯔) 등 많은 사람들이 fMRI 기술을 사용해 경락이 작동하는 기전에 대한 관련 연구를 진행하고 있다.

표본이 적기 때문에 완전히 확신할 수 없는 개별 연구를 제외하고 위 학자들의 연구는 모두 경락의 낮은 임피던스 특성을 확인했다. 국제중요학술지에 발표된 침구경락관련 연구논문의 양과 질은 빠르게 증가하고 있으며, SCI-expand에 수록된 침구경락 관련 논문의 수는 1974년부터 시작되었고 1986년 이후 약간 증가했다. 1998년 이전에는 연간 약 100편에서 2003년에는 400편 이상으로 증가했으며 네이쳐, 사이언스, PNAS 및 FASEB와 같은 주류 저널에도 침 연구에 대한 논문이 발표되었다.

이어서 우리는 위에 나열된 연구들 중 키를리안 사진과 fMRI 기술에 대해 자세히 소개하고자 한다.

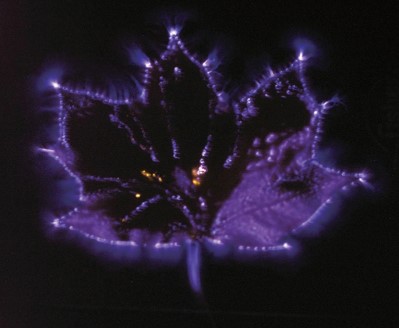

가장 직관적인 실험은 키를리안 사진술이다. 이 기술은 원래 테슬라(N.Tesla 1856~1943)에 의해 발견되었으며 고주파 고전압 발생기로 일종의 고주파 전기장을 만든 후 이곳에 피사체를 놓으면 주위에 가시광이 나타난다. 1939년 구소련의 엔지니어였던 키를리안(S.V. Kirlian) 부부가 당시의 물리치료실 환경을 모방하여 고주파 고전압 전기장에서 인체의 빛을 사진으로 촬영하는 데 성공했다. 이 특별한 기술은 나중에 ‘키를리안 사진’으로 불린다.

이 발견은 세계 수많은 나라 과학자들의 관심을 끌었다. 1980년 대 이후 독일, 일본, 미국 등은 각각 인체 휘광(輝光 glow) 현상을 연구해왔다. 실험에 따르면 인체 휘광의 색과 모양이 사람의 건강 상태, 생리 및 심리 활동에 따라 변한다. 사람들이 고주파 및 고전압 환경에 손을 놓으면 수양명 대장경 부위에 일련의 밝은 반점이 나타난다. 더 놀라운 것은 방금 죽은 사람을 테스트한 결과 인체의 특정 부분이 주변 지역에서 보다 더 강한 빛을 방출하는 것을 발견했는데 이들 밝은 섬광은 중의 침구도(鍼灸圖)에 표시된 741개의 혈과 일치한다.

러시아와 미국 과학자들은 장기간의 연구 끝에 인체에는 일종의 광섬유 시스템이 존재하며 중의 침구 혈자리는 인체 경락 시스템에서 빛에 가장 민감한 부위라고 본다. 이것들은 모두 경락혈자리가 객관적으로 존재하는 실체임을 증명한다.

fMRI로 알아낸 신비

이어서 비교적 최근에 사용된 경락 혈자리 검증을 위한 fMRI 기술을 소개한다. 우리는 MRI를 통해 사람 뇌의 이미지를 얻을 수 있고 다양한 수준에서 캡처할 수 있다는 것을 알고 있다. 또한 MRI의 구조적 이미지를 사용해 간접적으로 ‘기능’ 이미지를 얻을 수 있다. 예를 들어, 우리는 이미 왼쪽 뇌가 오른손을, 오른쪽 뇌가 왼손을 관장하고 있다는 것을 알고 있다. 사람의 왼손이 운동하고 있을 때, 뇌 오른쪽 부분에 신호가 증강되기 시작하는 반면, 사람의 오른손이 운동을 하고 있다면 뇌의 다른 쪽 신호가 증강되는 것을 볼 수 있다. 이런 종류의 연구를 우리는 ‘기능 영상’이라고 합니다. 이러한 운동 기능 외에도 이 방법은 시각, 계산, 기억 및 기타 기능을 연구하는 데 사용할 수 있다.

이에 따라 한국의 조장희 교수 등은 fMRI로 동양인의 오래된 경락학설을 탐구할 수 있을까 하는 생각을 품었다. 빛으로 사람의 눈을 자극할 때 뇌의 시신경 영역에서 신호가 증가하는 것을 볼 수 있는데, 이것은 현재 과학적으로 알려져 있다. 또한 침구학에서는 일부 관련 혈의 자극을 통해 눈의 일부 질병을 치료할 수 있다. 또 특정 경락과 혈자리가 눈과 관련이 있다고 의서에 나와 있는데 이게 뇌와 연관이 있는가?

발 부위에 위치한 족태양방광경의 4개 혈이 눈병을 치료하는 데 효과가 있는 것으로 알려져 있는데, 실험에 따르면 피험자의 혈을 자극했을 때 시신경 영역의 신호가 증가하는 것이 관찰되었다. 하지만 알려진 혈에서 1cm 떨어진 곳에 침을 찌르면 뇌의 시신경 영역에서 신호가 증가되지 않았다. 즉 혈자리를 찔러야 이런 효과가 있다는 말이다.

고인(古人)으로부터 전해 받은 인체경락시스템의 객관적인 존재를 고려할 때, 우리는 이미 인체 혈자리 분포를 알고 있고 현대 첨단 기술을 사용해 이들 혈자리들을 확인할 수 있다고 생각해 볼 수 있다. 그러나 만약 아무도 우리에게 이 혈을 알려주지 않는다면, 이렇게 큰 몸에서 하나하나 발견하기 위해서, 예를 들어, 이 자리는 시각과 관련이 있고, 그 자리는 장의 연동운동과 관련이 있다는 것을 발견하기란 얼마나 어렵겠는가? 이것은 확실히 아주 복잡하고 어려운 일일 것이다. 그렇다면 고인은 어떻게 이런 경락 점을 알 수 있었을까?

《황제내경(黃帝內經)》과 같은 과거 의서에 “경(經)은 안에 있고 옆으로 뻗은 가지가 낙(絡)이며, 낙에서 갈라진 것이 손(孫)이다.” 라는 기록이 있다.

여기서 ‘경(經)’은 세로를 의미하는데 인체의 상하 방향의 통로에 해당하고, ‘낙(絡)’은 이음을 의미하는데 경맥과 다른 경맥을 가로 방향으로 이어주며, 종횡으로 다양하게 교차하고 온몸을 순행한다. ‘경’과 ‘락’ 두 글자는 연계 또는 연락(聯絡)의 의미가 있으며 신체에서 하나로 연결되어 경락계통을 형성한다. 《황제 내경》의 출처와 연대에 대해서는 여전히 많은 논란이 있지만, 적어도 약 2000년의 역사를 가지고 있다고 본다. 이를 통해 보자면 경락학설의 내원이 아주 유구한 것을 알 수 있다.

비록 경락이 현대 과학 기술로는 적절히 설명되지 않지만, 우리는 경락의 본질을 사실 다른 공간의 에너지 통로라고 보아야 한다. 이 때문에 편작, 화타, 이시진 등 특이공능(特異功能 초능력)을 개발한 고대 의사들은 직접 관찰할 수 있었다. 다른 공간의 것들이 때로는 또 모종의 방식으로 이 3차원 인류 공간에 나타나기도 한다. 때문에 이 공간에서 비록 일부 현상을 볼 수는 있지만 이런 현상들이 결코 경락의 본질이나 본상(本相)은 아니다.

볼 수 없어도 알 수 있다

우리는 인체 특이공능과 인체 경락 방면에 대한 연구 결과를 소개했는데, 이런 발견들은 마치 볼 수도 없고 만질 수도 없다고 해서 어떤 물체가 반드시 존재하지 않는 것은 아님을 일깨워준다. 또한 인체의 이런 거대한 잠재적 ‘본능’은 우리가 원래 더 고상하고 초상적인 생명의 내원을 가지고 있다는 것을 다른 각도에서 일 깨워주는 것은 아닐까? 다만 사회에서 거의 모든 사람들은 이런 본능이 봉폐(封閉)되어 있고 단지 일종 잠재적인 방식으로만 존재할 따름이다.

사람이 죽은 후에도 사람의 ‘의식(意識)’은 연기처럼 소멸되지 않을 뿐만 아니라 다시 반복되는 윤회 속에서 자기 생명의 여정을 다시 시작한다. 여기에 이르면 우리는 또 다른 문제를 제기하지 않을 수 없다. 즉 기왕에 ‘영혼(靈 魂)’이 불멸하고 사람이 윤회한다면, 역사적으로 사람이 윤회하는 가운데 생명의 의미란 대체 무엇 이란 말인가? (다음 호에 계속)